今の自分を変えたい、でもどうしても一歩踏み出せない…

そんな気持ち、誰もが経験します。

慣れ親しんだ生活を変えるのは簡単ではありません。

わかっていても、ついつい元の自分に戻ってしまう。

そんな繰り返しに嫌気が差すこともありますよね。

でも、一人で悩まないでください。私たちがそばにいます。

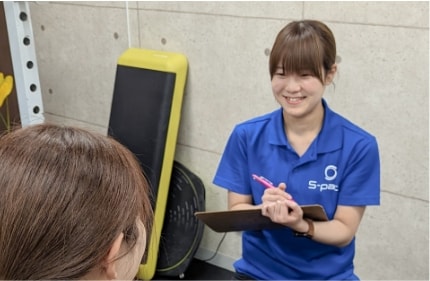

S-paceでは、あなたに寄り添い、無理なく続けられるトレーニングで一緒に新しい自分を目指します。

あなたも変われる、その喜びを私たちと一緒に感じましょう!

こんな方におすすめ

- 自分に合うトレーニングがわからない方

- 異性に対して自信を持ちたい方

- 整体や整骨院に通ってはいるが、なかなか良くならない方

- 自分に甘くリバウンドを繰り返してしまう方

- 産後不調により元の生活を取り戻せない方

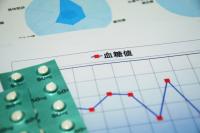

- 毎年の健診結果を気にせず過ごしたい方

- 自分史上一番動ける体になりたい方

- 試合に向けてコンディションを整えたい方

なぜ変われるのか?

私たちが提供するのは、あなただけのオーダーメイドトレーニング。

専門的な指導とボディケアが一体となり、無理なく効果を実感し、健康的な身体づくりをサポート。

だからこそ、続けられ、変わることができるのです。

-

機能的トレーニング

日常生活に役立つ動きを鍛え、姿勢改善や体幹強化を目指すトレーニングです。無理なく動きやすい身体を作ります。

-

ボディケア

スポーツマッサージで筋肉をほぐし、疲労軽減や血行促進、パフォーマンス向上をサポートします。疲れを残さず、毎日を快適に過ごすためのケアです。

-

パートナーストレッチ

一人では伸びにくい筋肉や関節をトレーナーが丁寧に伸ばすことで、柔軟性向上と疲労回復、リフレッシュにつながるストレッチです。

S-paceの5つの強み

S-paceでは、これまで10万件以上のセッション実績があります。

医療知識を持つトレーナーが安全にサポートするため、初心者でも続けやすく、

プロアスリートも信頼する本格トレーニングをご提供します。

整体いらずの健康な身体づくりを目指します。

-

01

圧倒的トレーニング実績

10万件を超える、トレーニング指導実績があります。

-

02

医療知識で安全にサポート

医療知識を持つトレーナーによる安全なトレーニングです。

-

03

整体いらずの身体を作る

整体に頼らず、健康な身体づくりをサポートします。

-

04

運動初心者も高い継続率

運動初心者でも、続けやすい環境を提供しています。

-

05

プロアスリート選手御用達

プロアスリート選手が信頼する効果的なトレーニングです。

他のトレーニングとの違い

| 項目 | S-pace (エスペース) |

短期集中 ダイエットジム |

フィットネス クラブ |

動画 トレーニング |

整体・接骨院 |

|---|---|---|---|---|---|

| 方法 | パーソナルトレーニング 栄養指導 スポーツマッサージ ストレッチ |

食事制限 パーソナルトレーニング (高負荷トレーニング) |

マシントレーニング スタジオプログラム |

動画サブスクトレーニング HITトレーニング 等 |

電気・マッサージ・温め |

| 金額/月 | ¥13,200〜 (月2回コース) |

¥300,000〜 ¥500,000 |

¥5,000〜 ¥10,000 |

¥0〜 | ¥4,000〜 ¥32,000 |

| 即効性 | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ (その時だけ) |

| リバウンド | 低い | 非常に高い | △ | △ | 非常に高い (痛みのぶり返し) |

| 安全性 | ◎ | △ | △ | ○ | ○ (法によっては×) |

| カラダの調子 | ◎ | ○ | △ | △ | △ |

| 継続性 | ◎ | ✕ | ○ | ○ | ○ |

| トレーナー | コンディショニング トレーナー |

パーソナル トレーナー |

インストラクター | なし | 整体師(民間資格) 柔道整復師 鍼灸師(国家資格) |

お客様の声

COLUMN&NEWS

S-pace店舗

【全店舗営業時間】

平日 10:00~22:00 土曜日 09:00~20:00

【定休日】日曜日・祝日

※指導中は電話に出られないことがございます。ご了承ください。

S-pace各店舗ごとに公式LINEがございます。

LINEでのお問い合わせをご希望の方は、下記の公式アカウントを【友だち追加】して頂き、メッセージを送信くださいませ。